さまざまに異なる山があるように、登山靴にもさまざまなタイプがある。そして、登山靴ほど「適材適所」という言葉が当てはまる山道具はない。つまり、目的とする山に合わせて適切な登山靴を選ぶことが、安全で快適な登山に直結するということだ。

ここで紹介するのは、グランドキングの新作「GK-ALT HI」。外観から判断すると、これは岩稜帯や雪山に適したライトアルパインシューズと、一般登山向けのトレッキングの中間的なルックスだが、アプローチシューズのようなニュアンスも持ち合わせている。近年はさまざまなタイプの登山靴の良い点をミックスして一足に仕上げたようなシューズも増えているが、このGK-ALT HIはまさにそんな最新型シューズなのだ。

岩場で実力を発揮するアウトソールとミッドソール

早速、GK-ALT HIの特徴を見ていこう。なお、ここで取り上げるGK-ALT HIはハイカットモデルで、兄弟モデルとしてGK-ALT MIDというミッドカットも来年2026年4月に発売を控えている。

まずは真横から。アウトソールは、つま先部分が少しせりあがっているが、かかと付近はフラットで地面にぴったりと接する形状。また、GK-ALT HIは全体的に堅牢な造りでアウトソールは曲がりにくい。これらはライトアルパイン系シューズの特徴に似ている。

こちらがアウトソールの全面だ。Vibramメガグリップが採用されており、雨の日でも滑りにくいコンパウンドになっている。

アウトソールの凹凸(ラグパターン)はそれほどの高低差はなく、それぞれの凹凸は少し離れている。ぬかるんだ地面の上を歩いて土が付着しても、歩いているうちに自然と落ちていくようなパターンといえるだろう。

つま先部分は比較的フラットで、岩場で細かな突起をとらえるのに適している。

かかと部分も同様だ。

岩場で安定するだけではなく、歩行中にかかとから着地した際も安定しそうだ。

ミッドソールの素材はEVA。色がブルーとグレーに分かれているのは、それぞれの硬度が異なるからだ。

このように硬度差がある素材を組み合わせることにより、クッション性を保ちながら、歩行中の安定性も向上させている。

シューズ内部には通気性が高いインソールが使用されている。ミッドソールのクッション性にインソールのクッション性が加わって、程よい弾力感を得られるわけだ。

ただし、さほど厚みがあるわけではなく、足に厚みがない方はこれだけではフィット感が緩いと感じるかもしれない。そんな問題に対応すべく、フルサイズのインソール以外にハーフインソールも付属し、両者を重ねて使うことでいっそうの厚みを持たせられるように考えられている。

工夫を重ねて格段にアップしたフィット感

つま先はラバー製の硬いトゥバンバーで覆われ、傷めやすいつま先をしっかりと守っている。この部分を重厚に設計すると登山靴の重量増を招きやすいが、GK-ALT HIの面積には過不足はなく、その結果、安全性と軽量性のバランスがいい。

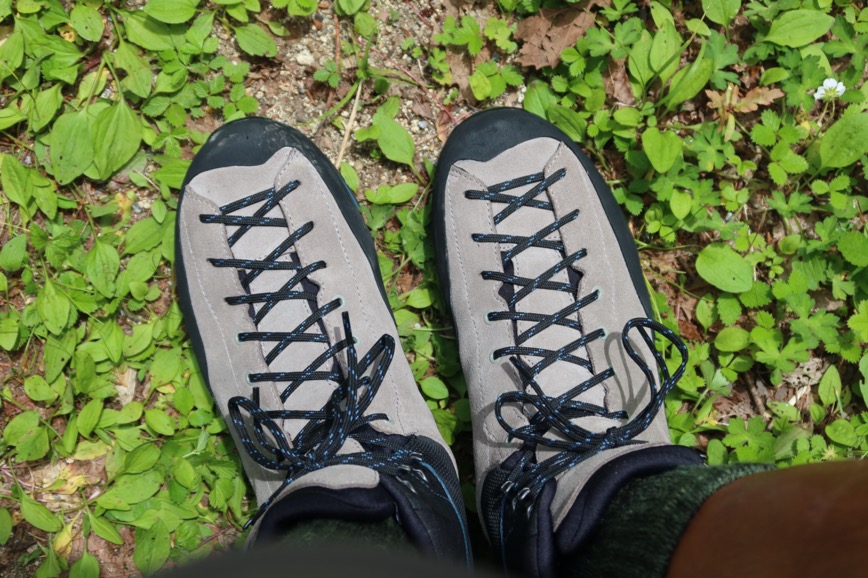

シューレースはアプローチシューズのようにつま先付近まで配置され、足先までフィット感を細かく調整できる。つま先付近のシューホールはレザーに穴を空けて裏地に補強を施し、そこから足首までのシューホールには金属のハトメが加えられ、さらに足首部分はフックにするなど、細かい部分からも気を抜いていない。これもフィット感を細かく調整し、同時に耐久性も高めるための工夫だ。

しかもこのシューレースは、アッパーを上で9回も交互しながら左右に締め付けていく。だから、つま先から足首までますますぴったりとフィットする。

また、シューズの内側にはストレッチ性のソックライナー構造を取り入れてあり、その効果もまた極上のフィット感に貢献している。

付属のシューレースは細身の平紐タイプだ。いったん締め付けると、あとは緩みにくいのが特徴である。

これもまたフィット感を高めるために一役買っている。

GK-ALT HIのタンは柔らかで、傷みやすい箇所にはレザーを張り合わせて補強している。

このタンはかなり高い位置でアッパーと連結している。そのため、深い水溜まりのなかに足を踏み入れても浸水しにくい。

タンを左右から包み込む足首部分は弾力性が高いクッション性素材だ。適度な張りがあり、捻挫を防止する効果は高そうである。

一方で、足首部分のアッパーは後部が少し低い。これは足を大きく踏み出したときに、アキレス腱付近への圧迫感を軽減するための設計だ。

アッパーのメイン素材(グレーの部分)には2.0~2.2mm厚のスウェードレザーが使われている。厚みがあるわりに柔らかくて足なじみが良いのは、高質レザーを使用している証だ。

足首の屈曲部はポリエステルメッシュ。合成皮革も一部に組み合わせ、機能性とデザイン性のアップに貢献している。

山域を変えつつ、長い時間をかけてテスト

僕は発売に先駆け、このようなGK-ALT HIを多くの山で試してみた。奥秩父、北アルプス、中央アルプス、尾瀬、南アルプス、奥多摩……。このなかで最初にテストしたのは、北海道の大雪山系のとある山。北国だけあって標高が低めでもすぐに森林限界を超え、GK-ALT HIの実力がもっとも発揮されるのではないかと考えたからだ。

登山口に到着すると、僕は早速GK-ALT HIに足を入れてみた。

おお、さすがだな! 先に全体をチェックしたときに想像していたことではあるが、フィット感がやはり素晴らしい。シューレースでつま先までしっかりと締められることもあるが、トゥバンパーがそれほど硬くはなく、そのために適度に左右へ広がるためにフィット感は高くても圧迫感は少ないのがいい。トゥバンパーが硬すぎるシューズは親指や小指に圧力がかかって痛みを生じさせることも多いものだが、GK-ALT HIならばそんな心配は少ない。ちなみにGK-ALT HIの足型には標準的なものよりも少し甲高を抑えた“ 3E ”のアドバンスラスト/スペシャルウェッジトゥが使われ、これによってつま先のフィット感が適切に保たれているような感覚が出てくるある。

森の中から森林限界の稜線へ。GK-ALT HIの真価が問われていく

僕ははじめに平坦な登山道を進んでいった。

GK-ALT HIの重量は、約605g(26.0cm片足)。これくらいがっしりとした構造の登山靴としては軽量だ。足にかかる負担も少なく、すいすいと歩いて行けるのがうれしい。

地面の上でのアウトソールのグリップ力も良好だ。

全体的に硬い構造のライトアルパインシューズほどではないとはいえ、GK-ALT HIのアウトソールはそれほど曲がらない。だから、地面を蹴り上げて大股で進んでいると体が大きく上下に動いてしまい、体のバランスが崩れて無用な疲れを生じさせる。

気を付けて歩けばいいだけの話ともいえるが、平坦な場所はいうまでもなく、稜線上でも大股になりすぎないように歩いたほうがGK-ALT HIは調子がいい。

それに対し、石や岩が転がるような場所では、GK-ALT HIの硬さがちょうどいい。

足首まで覆うアッパーとの連動で、足元が不安定な場所でも体のバランスを取りやすく、その結果、疲れにくいのだ。

足をひねって捻挫を起こす危険も減り、安全性の向上にも貢献している。

GK-ALT HIのアウトソールは、岩場の上でのグリップ力も優秀であった。

ざらついている岩の上はもちろん、登山者が歩くことで表面が少し摩耗して滑りやすくなりつつあるような岩の上でも、たしかに滑りにくい。

つま先の平坦な部分(クライミングゾーンなどという言い方もある)は、とくに岩の上で十分なフリクション性を生み出し、歩いていて安心感が高かった。

トゥガードの機能性も十分なようである。

テストのためにわざと岩に足をぶつけてみたり、岩の間に足を挟んだりしてみたが、シューズ内部の足に痛みを感じることはない。アウトソールに加え、安心感はますます高まった。

シューレースの微調整で、よりよいフィット感を得る

ところで、登山靴というものは、山行中に何度か微調整を行なったほうが快適に履くことができるものだ。歩行を続けているとアッパーやシューレースがわずかに延び縮みするため、いくらはじめに理想的なフィット感を得られていたとしても、次第に違和感が生じてくるのである。

GK-ALT HIのシューレースは緩みにくいタイプだ。フィット感が長持ちするのは大きなメリットだが、その分だけ再調整をするときには少し手間取るかもしれない。しかし、これは理想的なフィット感を得るためには仕方ないこと。少々面倒でも、それが疲労の軽減や怪我の防止につながっていく。

この日は薄曇りで、幸いにも雨は降らなかった。そこで、僕はGK-ALT HIの防水性を確かめるために沢の中へ。

水の中に数分間経っていても、水の浸透は一切ない。GK-ALT HIには防水透湿性素材のゴアテックスが使われており、この程度で浸水してくることはあり得ないのだった。

そんなわけで、初回のテストの場は、北海道の大雪山系。

森林限界を超えて岩が露出した稜線でのGK-ALT HIの機能性は大したものだった。歩きやすく、滑らず、足先も足首周りも痛くはない。ほとんど欠点のようなものは見受けられないのであった。

いっそう足になじんだGK-ALT HIを日本アルプスの高山で試す

このあとも僕はGK-ALT HIを他の山で使い続けてみたが、最後のテストは標高3000m近くにもなる日本アルプス某所でおこなってみた。

場所は大きく変わるものの、先ほどお見せした北海道の山と似たシチュエーションともいえるが、GK-ALT HIはやはり快調である。

この日本アルプスでのテストまで、僕がGK-ALT HIを履いてきた日数は20日以上にもなっていた。じつは自分の予想を超えるレベルで僕はGK-ALT HIを気に入ってしまい、春から秋の数か月、なにを履こうか迷ったときは、だいたいGK-ALT HIを選んでしまっていたのだった。

僕個人の好みを差し引いても、これは登山靴の世界のひさびさの傑作だ! ただし、パターンがよい洋服でも体形に合わないと着心地が悪いのと同様、靴というものは履く人の足の形状に合っていなければ快適な履き心地は得られない。グランドキングは日本人に合わせた設計をしているため、多くの人の足に合う可能性は高いが、購入前には必ず試し履きをしてほしい。足に合いさえすれば、僕がGK-ALT HIを傑作だと感じた理由をきっとわかっていただけるはずだ。

ともあれ、それだけ使い込んだだけあって、アッパーのスウェードレザーは程よくこなれ、柔らかさを増してますます歩きやすくなっている。

しかし、柔らかくなりすぎているわけではなく、適度な硬さを維持しており、木の根が伸びて凸凹が増えた登山道でも足首をしっかりと支え、体のバランスを適切にとってくれるのだ。

いやはや、本当に履きやすいな!

アウトソールも張り替え可能で長い期間、愛用できる

しかし、ただ履き込むだけではなく、岩場が多い山々で多用したこともあり、僕のテスト用サンプルのアウトソールは次第に摩耗し始めていた。

だが、それでも滑りやすくなるほどではなく、歩行性が落ちているようにも感じられない。とはいえ、アウトソールがどれだけもつのかは、未知数。これだけの期間では判断がつかなかったのだった。

なお、GK-ALT HIのアウトソールは張り替え可能だ。少しでもグリップ力が落ちてきたと感じられたら、安全性を考えて早めにソール張り替えに出すことをお勧めしたい。

言い忘れていたが、このときのテストが大雪山系と異なっているのは、荷物の重さだった。北海道では軽量な日帰り装備だったが、日本アルプスでは自炊用の調理器具や多めの食材を持参した小屋泊装備。撮影のための機材やバッテリーなどで、バックパックの大きさからはイメージしにくいほどの重量だった。

しかし、GK-ALT HIはそのような荷重にも負けることなく、難なく対応。他の山ではテント泊増備を担いで数日歩き続けてもいたが、まったく問題がないのであった……。

適材適所で選ぶべきだが、GK-ALT HIは汎用性も併せ持つ

冒頭で述べたように、登山靴というものは目的の山に合わせ、本来は「適材適所」で選ぶものである。その視点で言えば、僕が見たGK-ALT HIがいちばん似合う「適所」は、ここで紹介した2回のテストのように、日本アルプスや北海道の山々のように“森林限界を超えた山々や稜線ではないだろうか。フィット感が高いうえに、アッパーは程よく柔らかく、アウトソールは適度に硬く、グリップ力にも優れて、難路が続く山域こそ、GK-ALT HIの実力が発揮されると僕は思うのだ。

……といいつつも、春から秋であればGK-ALT HIが「不適所」である山域がとくにあったわけではない。しかし、僕がテストを行なった山でいえば、奥秩父や奥多摩のように起伏が緩やかな低山などでは、GK-ALT HIよりももっと柔らかくて軽量なキャラバンシューズのC1_02Sなどで十分だったと感じたが、だからといってGK-ALT HIを履いていて不調になったわけではない。登山靴はいつでも「適材適所」で使いたいものではあるが、GK-ALT HIは「適所」以外でもかなり汎用性が高い一足ともいえそうだ。

GK-ALT HIは基本的には無雪期の山に向いた登山靴だが、極寒の雪山でもなければ冬でも疲十分に使える。寒い時期のうちに少しずつ履きならしを進めておけば、暖かくなったころには極上の履き心地を得られるに違いない。

文・写真=高橋庄太郎

今回レビューした商品

GK_ALT HI ¥34,650 (税込)

【カラー/サイズ】

100グレー /23.0~29.0・30.0 cm

131グラファイト /23.0~29.0・30.0cm

全2色

重量/約605g(26.0cm片足標準)

より高い頂きへ、テント泊や縦走へ。

一覧へ戻る

一覧へ戻る